Les villages de Rapide-Deux et Rapide-Sept

Par Jonathan Barrette

Depuis la fusion des quartiers de Rouyn-Noranda, certains peuvent se réclamer une appartenance à collectivité ou une autre, ou sentir y avoir encore des attaches. Cependant, il existe des lieux sur notre territoire qui ont été habités pendant quelques décennies, des villages créés de toutes pièces qui ont fini par être démantelés pour tomber dans l’oubli : parmi eux Rapide-Deux et Rapide-Sept. Nous verrons lors de ces prochaines lignes l’aventure peu banale de ces villages de compagnie.

RAPIDE-SEPT

La construction du barrage de Rapide-Sept a forcé la délocalisation de plusieurs Autochtones, tout en forçant l’abandon de leur mode de vie de trappeurs.

Construite par la Commission des eaux courantes du Québec entre l’automne 1938 et septembre 1941, dans la forêt à 61 kilomètres environ au sud de Cadillac, la centrale servait uniquement à alimenter en électricité la mine Noranda.

Tant que dura la construction du barrage, l’accès au futur village fut strictement interdit aux femmes et à l’alcool. Un inconvénient majeur pour plusieurs!

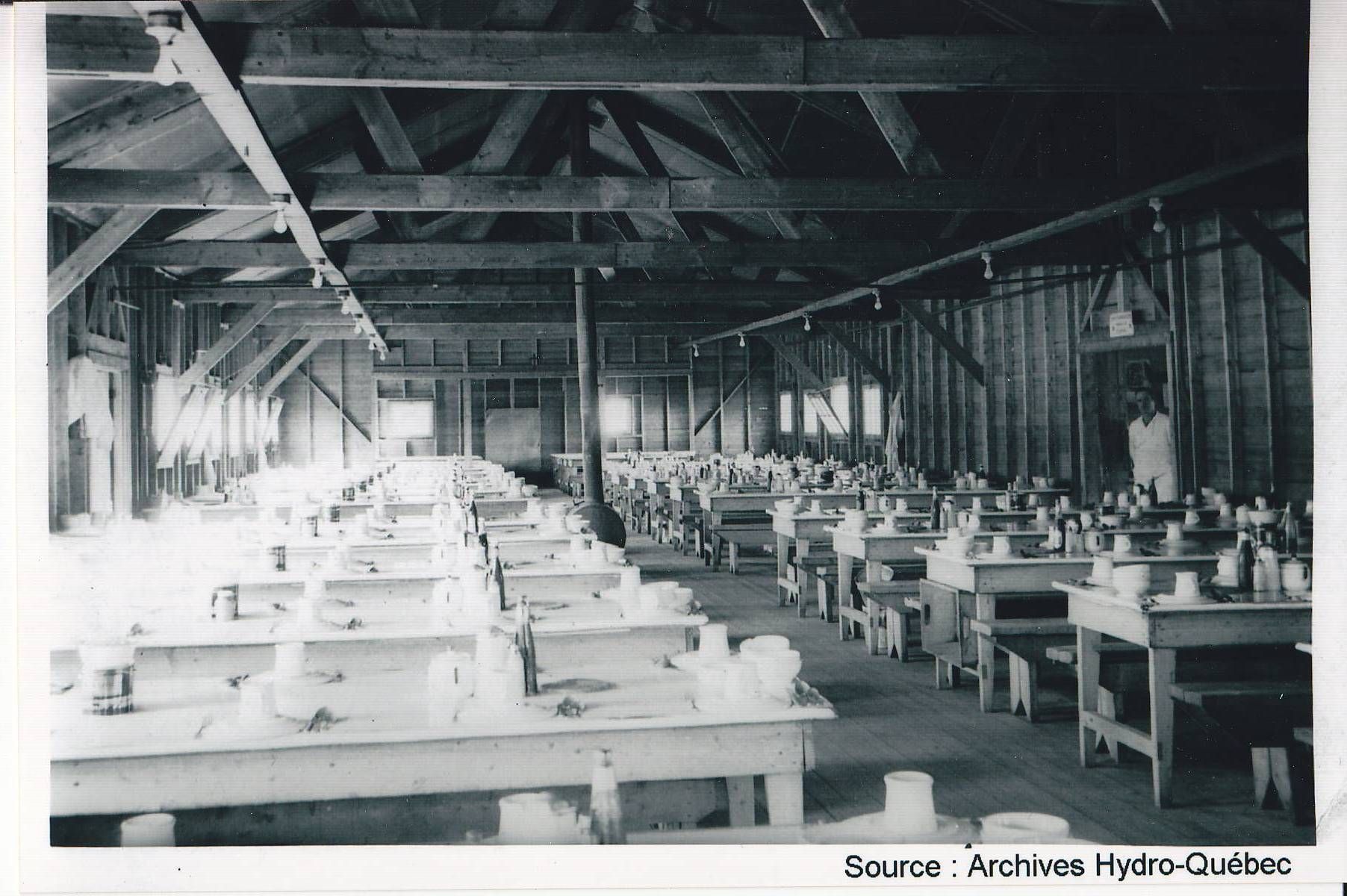

Malgré l’éloignement, on y retrouvait les commodités de la grande ville, avec électricité et eau courante. Dès leur arrivée, les familles des travailleurs avaient une maison qui leur était réservée. Elles étaient toutes faites sur le même modèle, de modestes semi-détachés en bois. Il s’agirait probablement des dortoirs datant de la construction du barrage, qui auraient par la suite été reconvertis.

Chaque maison était pourvue de cinq pièces dont un grand salon, une cuisine dotée d’armoires vitrées, d’un petit poêle à bois, de comptoirs en érable laminé et des planchers de bois franc. On y entrait par un tambour. On retrouvait à gauche une salle de bain. L’extérieur était recouvert de papier imitation brique rouge. Il y en aurait eu entre 16 et 19 maisons de ce type sur le site.

Quant aux maisons plus cossues, notamment celle de la maison du surintendant, elles étaient situées à l’entrée du village, avant de traverser le barrage. Contrairement aux maisons ouvrières finies en bois à l’intérieur, l’intérieur de celle-ci était fini de placoplâtre et elle était agrémentée d’une grande véranda. La maison des visiteurs, quant à elle, était un peu à l’écart ; il fallait passer en avant de l’école, près de la descente pour aller à la rivière.

Dès 1939, on tente de donner le plus possible aux travailleurs un cadre de vie agréable. Ils ont accès à une salle de loisirs communautaires, où on présente quelques films. L’organisation se dote aussi d’une Direction des soirées récréatives, d’un Département des sports et d’un comité des Amusements. On y joue aux dames, à la balle-molle, au saut à la perche. On y tient des séances de lutte et de boxe, une classe de culture physique, un chœurs de chant, des parties de sucre, et plus encore. Il y avait même un terrain de golf de neuf trous le long de la digue ainsi que quatre terrains de tennis !

Le village de Rapide-Sept était doté d’un bureau de poste. Trois garde-malades offraient les soins aux familles : L. Quenneville, J. Dupuis et A. Boulanger. On y retrouvait également un chapitre des Chevaliers de Colomb et des Filles d’Isabelle. Un journal hebdomadaire y avait même cours, l’Écho-Rapide.

Pour les enfants, il y avait un terrain de jeux avec balançoires, carré de sable et patinoire. On pouvait y patiner sur la musique de Strauss provenant du carillon du clocher de la chapelle.

Les enfants pouvaient jouer au badminton dans la salle des loisirs, où à l’extérieur à la balle-molle. Il y avait aussi des clubs de hockey, de ballon-balai et de balle-molle, en compétition notamment avec Rapide-Deux et Cadillac. L’école était divisée en deux classes : 1e, 2e et 3e d’un côté, 4e, 5e, 6e et 7e de l’autre. La tâche était accomplie par deux enseignantes laïques, dont une fut Émilie Bordeleau, devenue célèbre par le roman Les filles de Caleb d’Arlette Cousture.

| Nombre d’élèves | ||

| Rapide-Deux | Rapide-Sept | |

| 1943 | —— | 34 enfants |

| 1944 | —— | 38 enfants |

| 1945 | —— | ——- |

| 1946 | —— | 27 enfants |

| 1947 | —— | ——- |

| 1948 | —— | ——- |

| 1949 | —— | 15 garçons, 15 filles |

| 1950 | —— | 17 garçons, 16 filles |

| 1951 | —— | 22 garçons, 24 filles |

| 1952 | —— | 14 garçons, 25 filles |

| 1953 | —— | 12 garçons, 29 filles |

| 1954 | 3 garçons, 2 filles | 12 garçons, 28 filles |

| 1955 | 5 garçons, 6 filles | 11 garçons, 24 filles |

| 1956 | 5 garçons, 5 filles | 9 garçons, 20 filles |

| 1957 | 5 garçons, 7 filles | —— |

| 1958 | ——- | 10 garçons, 14 filles |

| 1959 | 16 enfants | —— |

| 1960 | ——- | —— |

| 1961 | 19 enfants | —— |

| 1962 | ——- | —— |

| 1963 | 19 enfants | —— |

| 1964 | 18 enfants | —— |

| 1965 | 13 enfants | —— |

| 1966 | 18 enfants | —— |

| 1967 | 23 enfants | —— |

Source : Rapports des missions, Archives évêché Rouyn-Noranda

Les rues n’avaient pas de noms ; toutefois, on avait aménagé l’endroit en plantant des saules et des haies de caragana. Comble de l’exotisme, on y trouvait le quartier de la Côte d’Azur, qui était un petit « quartier » des employés d’Hydro-Québec, près de la baie. Parmi les autres bâtiments, on y retrouvait le Commissariat comprenant le bureau de poste, le magasin général, le bureau des paies et l’infirmerie. Il y avait une salle de billard dans l’ancienne chapelle, tout comme dans la maison des célibataires. Il y avait également un entrepôt, le garage municipal et un entrepôt à bois pour la maintenance. Le garage sera construit plus tard, tout comme deux autres maisons, après 1959.

Comme autres activités économiques, on retrouvait à l’entrée du village le moulin à scie de la compagnie Poitras avec les maisons qui l’avoisinaient, de même que les moulins de la C.I.P. et de Paradis et fils, qui ne faisaient pas partie officiellement du village. Les pourvoiries de Denis et Jacqueline Larue, tout comme celle de Jean-Guy Bergeron s’y retrouvaient également.

Voici des dates parmi les plus marquantes dans l’histoire du village :

- 1938 : la Compagnie Dufresne Engineering est mandatée pour fonder un établissement pour loger les employés (35) et leur famille après la construction d’un barrage. M. John Murdoch de Chicoutimi prend le contrat du chemin.

- 1939 : 850 travailleurs résident à Rapide-Sept pour la construction du village et du barrage.

- 1941 : fondation de la paroisse Christ-Roi.

- 1945 : M. Pleyer, mécanicien dans la centrale, meurt électrocuté. Il était le père du curé de Béarn.

- 1952 : Un incendie détruit la chapelle. Une autre sera reconstruite par les entrepreneurs Lemire et Moreau l’année suivante.

- 1968 : Un système automatique contrôlant tout le fonctionnement du barrage est installé à Rouyn-Noranda en septembre. Le village n’a plus sa raison d’être et le grand déménagement des employés se fait petit à petit jusqu’à ne laisser qu’un surveillant en permanence. Il ne restera environ que 18 familles d’employés, ainsi que 6 ou 7 familles d’employés d’entrepreneurs forestiers des alentours.

- 1970 : Les épreuves du bon fonctionnement étant complétées, le surveillant Albert Denis laisse les lieux à son tour. Il sera remplacé par une équipe volante qui s’occupe d’inspections occasionnelles sur tous les barrages. Les Autochtones, de même que des camps touristiques continuent à occuper le terrain.

Après le démantèlement du village, les travailleurs d’Hydro-Québec ont été relocalisés surtout à Rouyn-Noranda et à Notre-Dame-du-Nord. Quant aux bâtiments, ils ont été mis à l’encan et démontés ; deux d’entre eux se retrouveraient aujourd’hui dans les quartiers Cléricy/Mont-Brun et dans le coin de l’avenue Iberville/rue des Oblats. On en retrouverait d’autres dans le quartier Évain et sur la Place des Érables. Le garage municipal subsiste encore, tout comme la salle paroissiale, qui a intégré la pourvoirie des Larue.

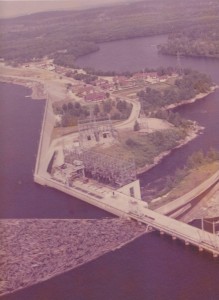

RAPIDE-DEUX

Existant pour les mêmes raisons que Rapide-Sept, le village de Rapide-Deux en était séparé d’environ 43 kilomètres. Au moment de la construction, 500 employés aux travaux préliminaires étaient abrités dans l’embryon du village, pour culminer jusqu’à environ 1000 hommes au gros de la besogne.

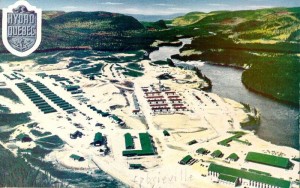

Carte postale représentant une vue aérienne des installations du barrage hydroélectrique de Labrieville, BAnQ Québec, P547,S1,SS1,SSS1,D191. Crédit : BAnQ Québec, collection Magella Bureau, série cartes postales illustrant des lieux, sous-série Canada.

Tout comme à Rapide-Sept, les maisons étaient réservées dès l’arrivée des travailleurs, et bénéficiaient des mêmes commodités. C’est l’architecte Camille Chevalier, qui fut de l’aménagement intérieur du pavillon du Québec à l’Expo 67, qui conçut les plans des maisons, assisté de l’architecte maintenant retraité d’Hydro-Québec Michel Gauvin.

Tels sont les bâtiments les plus importants qui parsemaient le village :

« …passé les trois camps de la C.I.P., on apercevait le centre récréatif, la chapelle, l’école, le magasin, la résidence du Surintendant : M. Marcel Charest [sic]. […] Au bout de la rue principale, dominant le haut de la côte, il y avait la maison réservée aux officiels de la Commission. On l’appelait la maison des visiteurs. À droite et au fond de la seule et même rue, il y avait la maison de la garde-malades [sic] du temps de la construction, qui devint par la suite la résidence de l’institutrice.

[…] Enfin, dernière maison à droite […] LE CÉLIBATAIRE, ancien dortoir transformé en maison de pension pour les célibataires.

Il contenait les services du Bureau de poste, Restaurant, Salle à manger et maison privée du concierge, ainsi qu’épicerie.

Le Célibataire était un gros bâtiment de deux étages, d’environ 60 pieds de long par 30 de large. La maison des Visiteurs était quant à elle dotée d’un gros foyer au bois. Il y aurait eu 18 maisons au village. Chaque habitant avait son garage. On y retrouvait aussi un garage pour les gros véhicules, un entrepôt à bois, un entrepôt pour le matériel et divers autres bâtiments utilitaires : un atelier de menuiserie et un bâtiment de réparation des camions de la compagnie.

En guise de loisirs, on pouvait jouer au badminton dans la salle des loisirs, où à l’extérieur à la balle-molle. On y trouvait aussi une patinoire. L’école était aussi séparée en deux classes : la première comprenant les 1ère à 6e année ; la deuxième, de la 7e à secondaire 2. Le village était aménagé sans noms de rues, agrémenté toutefois de haies de caraganas.

Voici les dates qui ont le plus ponctué l’histoire de la localité :

- 1951 : Fondation de la localité.

- 1952 : Construction des premiers camps.

- 1953 : Village organisé et service catholique de la paroisse Notre-Dame-de-Fatima, assuré par des prêtres desservant Rapide-Sept.

- 1954 : La première des quatre génératrices commence à tourner. Chaque année, on met les autres en orbite sur elles-mêmes, à tour de rôle.

- 1968 : Automatisation du barrage en août ; l’exode des résidents débute en septembre.

- 1969 : Fermeture de l’école en juin ; démolition du village en octobre.

Après le démantèlement, une maison aurait été déménagée à Amos, une autre en arrière de l’église du quartier Évain. Celle des visiteurs est encore sur place, tout comme le Célibataire, servant dorénavant de bureaux.

| Population catholique | ||

| Rapide-Deux | Rapide-Sept | |

| 1943 | —– | 140 (139 franco, 1 us, 5 nc) 34 école |

| 1944 | —– | 161 (160 franco, 1 us, 5 nc) 38 école |

| 1945 | —– | —— |

| 1946 | —– | 160 (159 cf, 1 us, 4 nc) |

| 1947 | —– | —— |

| 1948 | —– | —— |

| 1949 | —– | 180 (165 cf, 1 irl, 1 scot, 13 aut, 1 nc) |

| 1950 | —– | 243 (230 cf, 13 aut) |

| 1951 | 102 | 273 (255 cf, 18 aut) |

| 1952 | —– | 256 (252 cf, 1 scot, 3 ao, 4 nc) |

| 1953 | —– | 188 (176 cf, 12 autres, 4 nc) |

| 1954 | 62 cf | 149 (140 cf, 1 scot, 12 ao, 5 nc) |

| 1955 | 77 cf, 5 aut | 162 (158 cf, 1 irl, 4 ao, 6 nc) |

| 1956 | 86 cf | 142 (130 cf, 12 aut, 5 nc) |

| 1957 | 100 (90 cf, 10 aut) | —— |

| 1958 | —— | 148 (121 cf, 27 aut) |

| 1959 | 109 (101 cf, 8 aut) | —— |

| 1960 | 113 (98 cf, 15 aut) | —— |

| 1961 | 106 (97 cf, 9 aut) | —— |

| 1962 | —- | —— |

| 1963 | 97 (cf) | 188 |

| 1964 | 104 cf | —— |

| 1965 | 83 cf | —— |

| 1966 | 76 cf | —— |

| 1967 | 98 cf | —— |

Source : Rapport des paroisses, Archives Évêché de Rouyn-Noranda ; Diocèse de Timmins

Légende : cf : canadien-français ; us : américain ; irl : irlandais ; scot : écossais ; aut : autochtone ; ao : autre origine ; nc : non catholique

| Prêtres à Rapide-Deux et Rapide-Sept (dates approximatives) |

| Jean-Paul Chicoine, o.m.i. (nommé 26 avril 1968) |

| Basile Dionne 1957-1967 |

| Clovis Perron 1949-1957 |

| J. Adrien Pleyer -1949 |

| Saül G. Dion 1947-1948 |

| L.P. Jutras, o.m.i. 1946 |

| Théodore Halde 1946 |

| L.P. Martel, o.m.i. 1945 |

| Père Goyette 1941-1942 |

| Elphège Richard 1941 |

| Curé Beaudoin 1941 |

| Albert Pelletier 1940 |

| T. Beaudoin 1940 |

| François-Xavier Chagnon 1939 |

Source : Archives Évêché de Rouyn-Noranda

Il est intéressant de questionner l’influence qu’ont pu avoir la construction de ces villages planifiés sur d’autres localités du Québec. En effet, la compagnie Simard, dont le président Fridolin Simard était maire d’Amos, a été de la construction de Rapide-Deux. Elle y opéra une succursale des Magasins Simard de 1937 à 1939. Il fut aussi directeur de la Compagnie canadienne de l’exposition universelle à Montréal en 1967, où rappelons-le, M. Camille Chevalier a aussi œuvré. Peu d’années après, en 1958, M. Simard concevait le village modèle d’Estérel dans les Laurentides. Quant à Dufresne Engineering, elle allait répéter son expérience en créant le village de Labrieville, autour du barrage de la Bersimis en 1953. De son côté, M. Édouard Fiset, architecte, a par la suite participé à la conception des plans d’urbanisme de Baie-Comeau, Labrieville, Port-Cartier et Churchill Falls. Il fut aussi nommé architecte en chef de l’Exposition universelle de Montréal en 1964.

Il est donc pertinent de se demander si l’expérience acquise par tous ces entrepreneurs et professionnels a influencé d’autres projets du genre dans le reste du Québec. Mais ça, c’est une autre histoire!